第五回奏ミーティングの様子

2025年10月5日

こんにちは。

ピアカルテ(ピュアスマイルスタジオ学生会員)の作田菜羽です。

先日、第五回奏ミーティングが行われました。

今回は、PSSに所属していらっしゃる小泉彩夏さんが講師となって、「学生時代や仕事で辛かったこと・嬉しかったこと」をテーマにお話してくださいました。小泉さんは、小児がんを経験され、今もその後遺症に苦しんでいます。

講演を聞いたあとは「声掛け」をテーマにし、さまざまな目線からディスカッションを行いました。話し合いの中では、小泉さんに直接質問をすることで理解を深める場面もありました。

小泉彩夏さんの講演

小泉さんの自己紹介

小泉さんは、2歳のときに脳腫瘍頭蓋咽頭腫を発症されました。そして、現在も後遺症である下垂体機能低下症の治療を継続されています。また、アルバイトのミスが多いことをきっかけに脳神経外科を受診した後、27歳に高次脳機能障害と診断されました。現在は、就労継続支援A型事業所の見学をしながら、就職活動をされているということです。

学生時代

小学生時代︰仲の良い友達と担任の先生には病気のことを伝えていたが、先生からの配慮がなく辛い思いをしていた。

中学生時代:学校内で情報が共有されておらず、毎年変わる担任に説明することに苦労していた。部活は吹奏楽部に入っていて、先輩・後輩には病気があることを伝えておらず、通院時に見られる目が気になっていたこともあった。

高校生時代:担任にもクラスメイトにも病気のことを理解してもらえ、三年間同じクラスメイトと楽しい学校生活を過ごすことができていた。

大学生時代:単位取得の関係でなかなか病院に行くことができず、母の協力を得ていた。

辛かった事:病気のことを話したら友達が離れていくのではないかという不安があったことや、担任の先生から病気に対する理解が得られなかったこと。また、病気が理由で就職活動がうまくいかなかったこと。

嬉しかった事:周りの人が理解してくれたことで、高校生活を楽しく過ごせたこと。

社会人になってから

仕事:システムエンジニアとして企業に就職したが、仕事が覚えられずミスが多いことから仕事を辞めることになった。継続支援A型事業所と継続支援B型事業所について調べた。

辛かったこと:障がい者雇用として働いた会社が、病気のことを配慮してくれなかったこと。

嬉しかった事:ヘルプマークをつけているのに気づいて、声をかけてもらえたこと。

求める事:「病気だから」という理由で、健常者と同じように就職活動をしている人を落とさないでほしい。病気や障害を理由に付き合う人を選ばないでほしい。辛いときに「ツライ」と言うことができる環境が欲しい。

上記のことを小泉さんの体験としてお話しくださいました。

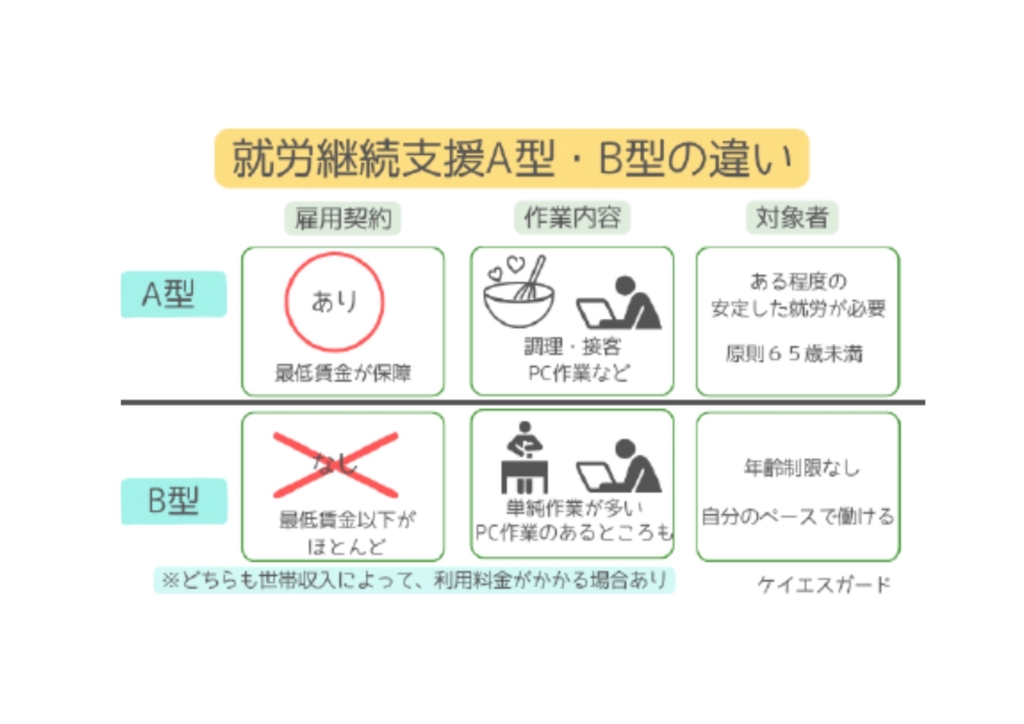

就労継続支援A型事務所とB型事務所の違い

就労継続支援は福祉サービスのため、どちらも利用料金がかかるのが基本です。

しかし、同じサービスでも、A型が最低賃金が保証されているのに対し、B型の雇用契約は「最低賃金以下」がほとんどで、私達のアルバイト代よりも低いとのことです。

声掛けの工夫

小泉さんが小・中学生時代に友達になかなか話せなかったというお話を受けて、身近に通院している人や病気と向き合っている人がいるとき、私たちはどのような声掛けや態度が重要なのかと考え、ディスカッションを行いました。

このディスカッションでは、小泉さんや入院経験のある学生さんから「通院前の声掛けは明るい声がいい」「明るい未来を想像できるような声掛けがいい」という意見がありました。病院は、何を言われるかわからないという不安があり、通うこと事自体気持ちがプラスになるものではないと思います。そのとき、周りの友達からの「病院終わったら〇〇しようよ」という一言が、病院に向かう足を動かしてくれるのかもしれません。

また、辛いことを話してくれたときには「距離感が大事だ」ということを教えてくれた学生さんがいました。むやみに「最近どう?」と聞かれるのではなく、自分が話したときや聞いてほしいときに話を聞いてくれ、「何かあったら言ってね」と声をかけてくれた経験が救われたそうです。私はこの話を受けて、相手が話したいタイミングを尊重にすることが大切だと学びました。相手のためを思ってかけた言葉でも、実は相手を嫌な気持ちにさせる場合があります。だからこそ、相手の気持ちに寄り添うために、相手の立場に立って考えようとすることが必要なのではないかと思いました。

どのような人に話したい?

次に、「自分の病気などの大っぴらにはしたくない話を、どのような人になら話したくなるか」について話し合いました。これについては、「長い付き合いになりそうな人」「話しても避けずに嫌わずにいてくれそうな人」に話したいという声がありました。また、「相手が自身のことを打ち明けてくれることで心を開いてくれていると感じ、自分も話せる」という意見もありました。確かに、私も友達が自身のことをさらけ出してくれると「自分の弱みも受け止めてくれる」と思え、自分のことを話しやすいなと感じます。

また、話し合いの中で、先生でも友達でも最初のアクションが大事だということを話してくれた学生さんがいました。自分が打ち明けたときに、はじめにどんな反応をしてくれるか。自分が勇気を出して話すときは、誰でも相手の反応が気になるものです。だからこそ、相手を尊重し受け止めるその姿勢が大事だと分かりました。私も、何かをカミングアウトしたときに相手がどう返してくれるかによって、その後その話について相談できるか変わると思いました。だからこそ、自分が相談されたり話をしてもらったときの反応には、より一層気をつけたいです。

文化による言葉の意味の違い

話し合いの最後の感想で、中国の方が「何かあったら言ってね」という言葉を中国で使った場合、「金銭面も含めて助けてあげる」とおっしゃっていました。日本で「何かあったら言ってね」という言葉を使ったら、「つらそうなときに声をかけてあげたり、困っているときに手を貸してあげる」といったことを指すと思います。このように、言葉一つとっても文化が異なると意味が変わってくるということに驚きました。今の日本は外国国籍の方も多いため、外国の方と話す際も十分に配慮して言葉を選ぶ必要があると感じました。

「声かけ」の重み

今回のミーティングを通して、声掛け一つとっても、「言葉」「声のトーン」「タイミング」といったさまざまな要素があり、それら一つ一つが大きな意味を持っているとわかりました。たった一つの声かけで傷つく人もいるかも知れないけれど、元気になれる人もいるかも知れない。声をかけている時間は10秒かもしれないけれど、言われた人は一生覚えているかもしれない。このように、今回のミーティングでは何気ない「声かけ」がいかに重みのあるものなのかを学びました。今後は、「相手が求めている声掛けとは何か」を考えながら日々過ごしていきたいです。